Ci sono momenti in cui ti fermi e rifletti su quello che stai facendo.

Sì, quando si è giovani capita, anche spesso, ma a cinquant'anni o è una disgrazia, o è un lusso.

Lavoro in ambito internet/comunicazione/web da sempre, prima come tecnico, poi come head of digital, digital marketer, digital strategist, insomma, quelle robe lì, avete capito.

Ho creduto, come tanti, nel valore di una comunicazione, anche commerciale, fatta dal basso, fatta da utenti per utenti, attraverso un media nato per essere paritario, capace di creare connessioni.

Nel corso di questi quasi 30 anni ho vissuto una girandola di annunci, tecnologie, buzz word, dai primissimi e-commerce ai siti in flash, dai newsgroup ai social, dal permission marketing all'invasione dei meme.

Ad ogni giro di giostra tutto è diventato più veloce, più difficile, il sogno di un media distribuito, di tutti e di nessuno, si è infranto con l'emergere delle grandi piattaforme prima, con l'algoritmizzazione poi.

Questi passaggi, tutti compiuti nel sacro nome dell'efficienza e del ROI, hanno mietuto vittime eccellenti, art director, copy, designer, sostituiti – e non affiancati – da orde di infaticabili uomini dei numeri, analisti, specialisti in una qualche piattaforma, privatissima, di ADV, social media manager e SEO expert.

Nel corso degli anni ho creduto a, o mi sono raccontato, una patetica bugia, quella che il marketing di questo secolo potesse essere il mezzo per far dialogare brand e persone, per aiutare le aziende sì, a vendere i prodotti, ma anche gli utenti a trovare le risposte più adatte ai propri bisogni, magari stupendoli, intrattenendoli, facendoli diventare parte del viaggio.

Era una Bugia, come quella del capitalismo dal volto umano del “don't be Evil” di Google.

Specchi per le allodole, e io sono chiaramente un'allodola.

Sono successe tante cose, compreso il Covid, la guerra in Ucraina, le alluvioni in Romagna e, rimanendo sul personale, anche una moglie assai paziente e una figlia, che va per i 13 anni.

Possiamo sicuramente dire che sia stato un periodo intenso, durante il quale sono finito ad occuparmi di promozione di eventi, grossi, in ambito innovazione digitale.

Innovazione che appunto non era già più quella che avevo sperato fosse. Ma manco il mondo assomiglia a quello che in qualche modo mi ero immaginato potesse diventare.

Tutto sommato, tra un mal di stomaco e l'altro, giocavo a tirare avanti.

Sono passati gli hype per la blockchain, per il web 3.0, per gli NFT, e per fortuna anche abbastanza in fretta.

Poi un bel giorno si presenta ChatGPT. Sono e rimango comunque un nerd e un geek, con una buona base tecnica, per cui ovviamente questa novità mi ha inizialmente galvanizzato.

Voglio dire, da vecchio fan di Star Trek e di Asimov, poter finalmente dialogare con un computer in maniera naturale è tanta roba.

Da quel momento in poi è stata una corsa assurda, che ha iniziato a travolgere tutto e tutti e che ci sta portando in luoghi che avrei preferito sinceramente non conoscere.

Prima che qualcuno si inalberi, sì, sto parlando degli LLM e dell'AI Generativa e NO, non sto parlando dei sistemi esperti in uso in ambito medico, aerospaziale, scientifico.

Non voglio girarci attorno più di tanto, l'AI Generativa è un male, non serve a nulla, è immorale e andrebbe fortemente limitata, se non vietata completamente.

Non starò qui a fare una disanima anti capitalista, che comunque sarebbe importante fare, perché non penso neanche che sia il vero punto della questione.

In questi giorni OpenAI ha rilasciato un modello particolarmente bravo con le immagini, le coerenze, il lettering e altre meraviglie tecniche, sicuramente ammirevoli.

Consapevolmente lo ha fatto levando molti di quei filtri di facciata che ti impedivano di creare immagini nello stile di un particolare autore o di un determinato franchise.

Direi una bugia se non ammettessi che vedere i social, già pieni di AI Slob, completamente invasi da immagini in stile Studio Ghibli, mi ha fatto letteralmente ribaltare lo stomaco.

Parafrasando Miyazaki, che in tempi non sospetti ha detto “questa tecnologia è un insulto alla vita stessa”, l'appropriazione indebita dell'incredibile lavoro artigianale delle opere dello studio Ghibli, per essere rimiscelato in orribili meme ad uso del social media manager o del content creator di turno, è un insulto all'onestà intellettuale, alla morale e un crimine vero e proprio.

La farsa, che ancora risuona, della democratizzazione della creatività è semplicemente ridicola, è una affermazione che banalmente non ha alcun senso.

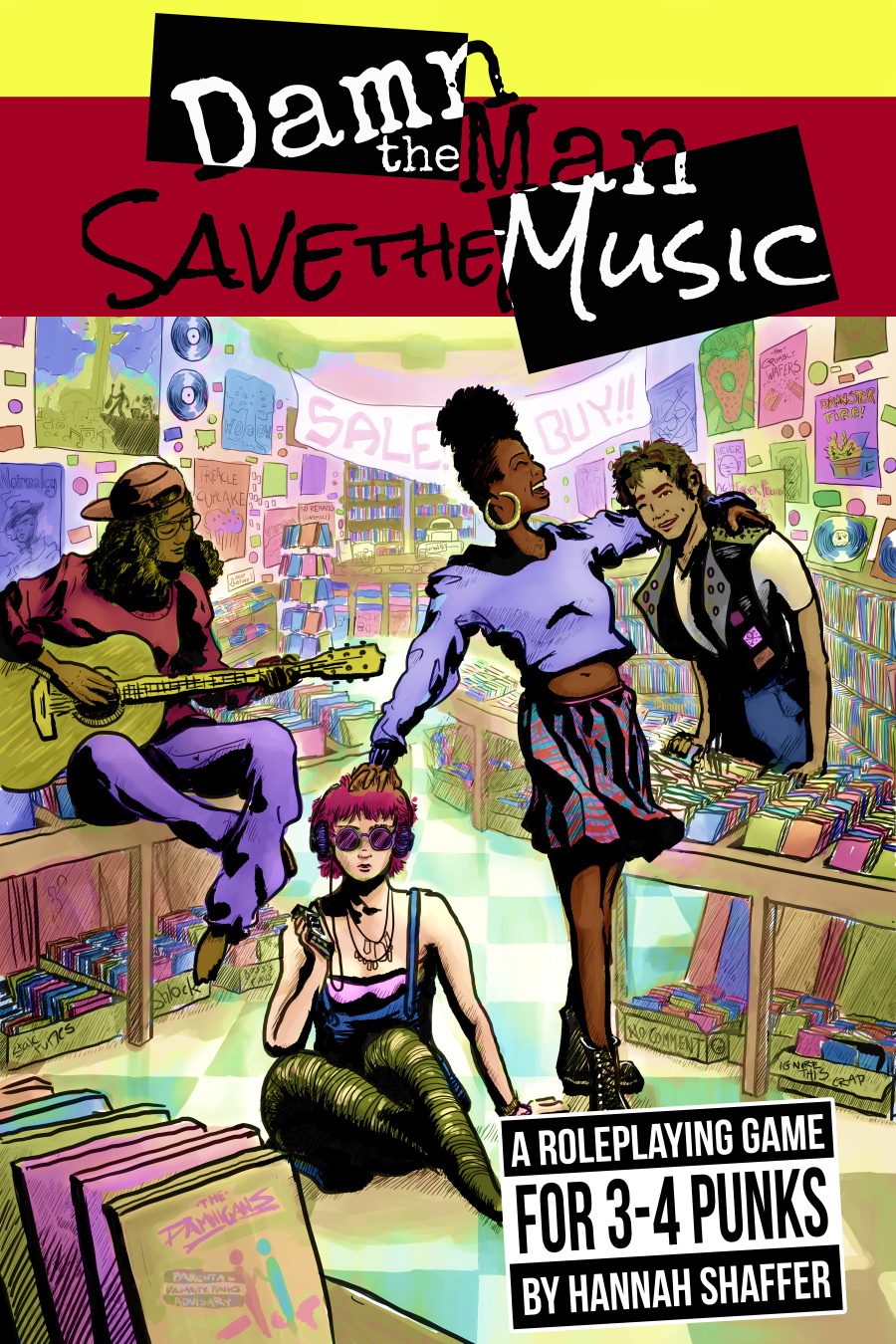

Come diceva una mia ex-collega, bravissima illustratrice, perché mai concentrare gli sforzi e gli investimenti per attaccare deliberatamente il lavoro creativo? Vale per le immagini, ma vale per la musica, il testo; che senso ha, a quale bisogno concreto e reale risponde?

Gli LLM sono elaborate macchine stocastiche, che potrebbero avere utilizzi fantastici, ad esempio per rendere la vita di ipovedenti e disabili più agevole, oppure per automatizzare compiti “bassi” per liberare davvero il tempo da dedicare al pensiero creativo.

E invece no. Creiamo macchine che possano vomitare a ciclo continuo testi, musiche, newsletter, visual, comunicati stampa, video, post social, per riempire di letterale merda tutta l'internet, con effetti deleteri sul pubblico e sulla percezione della realtà.

Non solo, sta roba inquina talmente il cervello che, esperienza personale, piuttosto di valorizzare il lavoro di un team esperto e competente, si prende per buono, alla prima iterazione, qualsiasi blocco di token vomitato dall'LLM di turno.

Non è più il mio mondo, non è quello che volevo e immaginavo, e non è quello che voglio per mia figlia, che in questo momento è un vulcano di creatività, e a cui DEVO raccontare, un dovere morale, che questa creatività va coltivata, curata e allenata con fatica, e che quel percorso, fatto di alti e bassi, di frustrazione e illuminazione, rappresenta il valore di quel che crea.

Per questo ho deciso che, da questo momento, anche e soprattutto sul lavoro, mi rifiuterò di usare strumenti di AI Generativa e, nell'ambito delle mie competenze, non avvallerò mai l'uso di questi strumenti per generare contenuti di qualsiasi tipo.

Potrei essere tacciato di Luddismo, o di essere un rincoglionito che non sa stare al passo con i tempi.

Può essere, ma questo non cambia la sostanza: l'AI Generativa è un danno per l'umanità.

ADSR

adsr@distruzione.org

P.S. Qualche link di approfondimento, alcuni li ho sparsi nel testo, ma li riepilogo tutti qui sotto, per comodità.

https://tante.cc/2025/03/28/vulgar-display-of-power/

https://www.404media.co/ai-slop-is-a-brute-force-attack-on-the-algorithms-that-control-reality/

https://thelibre.news/foss-infrastructure-is-under-attack-by-ai-companies/

https://www.theatlantic.com/technology/archive/2025/03/libgen-meta-openai/682093/

https://www.theverge.com/news/630079/openai-google-copyright-fair-use-exception

https://attivissimo.me/2025/03/24/podcast-rsi-con-lia-la-teoria-dellinternet-morta-si-sta-avverando/

https://affordance.framasoft.org/2025/03/dans-le-retroviseur-doverton-casser-vite-et-bouger-des-trucs/

https://aial.ie/pages/aiparis/

P.P.S Avrei voluto firmare questo post. Ma non è cosa semplice.

◁

◁